なぜ玄米を食べる人はこれだけ少ないのか

江戸時代や明治時代には、精白した白米をたくさん食べていた人たちの間で、脚気が流行しました。脚気とは、ビタミンB1が不足して起こる病気で、全身のだるさ、食欲不振、下半身のしびれ、動悸や息切れなどの症状が現れ、重症化すると心不全で命を落としてしまいます。

明治時代の末、鈴木梅太郎が米の糠からビタミンB1を発見し、オリザニンと命名。ようやく脚気の原因が判明しました。白米に偏った食事は、ビタミンB1が不足し、脚気を招いてしまうのです。

こうして、白米の弱点が明らかになるとともに、玄米食を推奨する食養家が続々と現れました。

明治生まれの医師で、昭和初期に活躍した東京大学教授の二木謙三博士は、玄米菜食を柱とした「二木式健康法」を実践。そのうえで、玄米を「完全にして正しき食物」と高く評価しました。

第二次世界大戦後には、思想家の桜沢如一が「マクロビオティック」という玄米菜食の食事法を提唱。自然食・健康食志向の人々の間で支持を集めるようになりました。

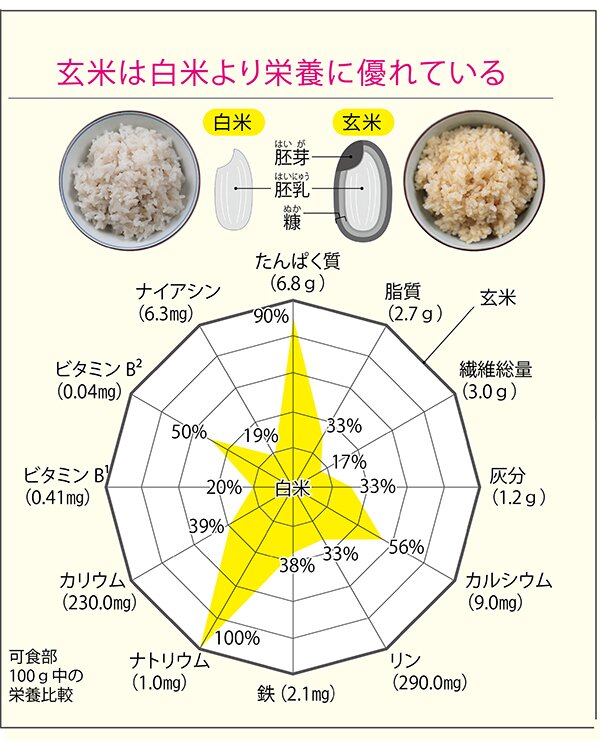

しかし、「白米よりも玄米のほうが体にいい」というのは、すでに世間の常識になっているにもかかわらず、玄米食は広まっていません。ある調査によると、日常的に玄米を食べている人は、日本人の約2%です。

玄米食が普及しない理由の一つは、玄米を食べるとかえって体調が悪くなる人が多いためだと考えられます。実際、私も40年ほど前に玄米食を試しましたが、下痢と腹痛がひどくなり、3カ月で挫折しました。

玄米食のどこに問題があるのか。10年ほど前、ようやく私はその答えにたどりつきました。「玄米の炊き方」が間違っていたのです。

種をそのまま食べるのは10円玉を飲み込むのと同じ

北極圏にあるスヴァーバル世界種子貯蔵庫には、植物絶滅の危機に備え、地球上の約100万種もの種が冷凍保存されています。種は不老不死であり、芽を出すその瞬間まで、永遠の命を眠らせておけるのです。

玄米も「種」です。白米は「死んだ米」で水に浸しておくと腐っていきますが、玄米は「生きている米」で、芽が出てきます。

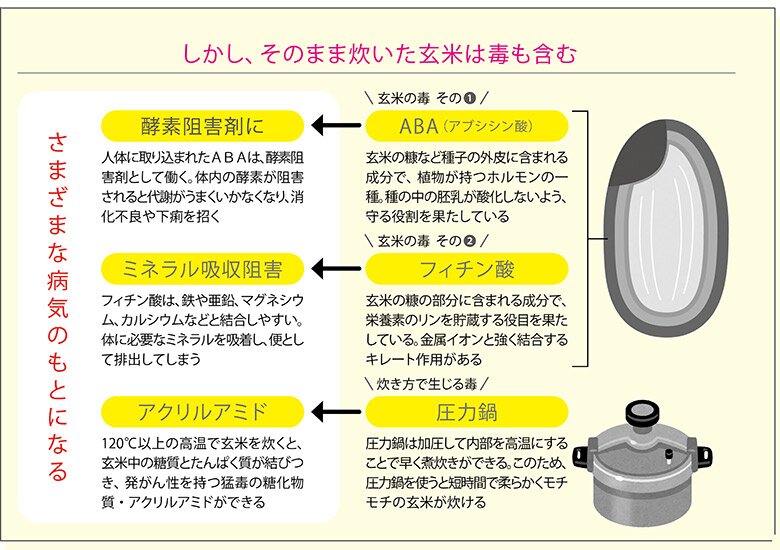

種が腐らず、発芽のときを迎えるまで眠ったまま生き続けられるのは、種の命を守る成分が外皮にあるからです。それがABA(アブシシン酸)です。ABAはすべての植物の種の外皮に存在し、種の中の胚乳を酸化から守る働きをしています。

ABAは、酵素を阻害することによって抗酸化力を発揮しており、人体に取り込まれると体内で「酵素阻害剤」として働きます。これが猛毒なのです。

酵素とは、生体内で行われている化学反応の仲立ちをする物質です。食べ物の消化・吸収やエネルギー産生、細胞の新陳代謝、老廃物の排泄など、生命活動のすべてに酵素が関わっています。そのため、体内の酵素が阻害されると、人体にさまざまな悪影響を及ぼすことになります。

ABAが残留した玄米を食べると、消化不良や下痢だけでなく、膵臓がんをはじめ、さまざまな病気のもとになってしまいます。

酵素阻害剤でおおわれた種を食べることは、10円玉を誤って飲み込むことと似ています。10円玉が小腸に入ってくると、それを消化しようとして膵臓から膵酵素が出ます。しかし、10円玉は溶けるはずはなく、膵臓は必死に膵酵素を出し続けます。その結果、膵臓は疲弊し、腫れあがり、炎症を起こし、やがて膵臓がんの病巣となります。飲み込んだ10円玉は数日もたてば便に混じって出ていきますが、酵素阻害剤入りの種を毎日食べ続ける影響は甚大です。

56歳の若さで膵臓がんで亡くなったスティーブ・ジョブズは、生のアーモンドを常食していたといいます。生アーモンドには玄米と同じくABAが含まれており、私は、酵素阻害剤が膵臓がんの一因ではないかと考えています。

糠のフィチン酸や圧力鍋の高温も害になる

そのまま炊いた玄米には、ほかにも人体に害になる成分があります。

玄米の糠に含まれるフィチン酸は、それ自体は毒ではありませんが、体の中で重要な役割をするミネラルを吸着し、便として排出してしまいます。本来ならば、この吸着作用は体内にたまった不要物質をからめ取り、便とともに出すよう働いてくれますが、玄米のフィチン酸はミネラルと強く結合しており、必要な栄養素の吸収を妨げるのです。

さらに、圧力鍋で玄米を炊くと、酵素阻害剤のABAは消える一方、猛毒のアクリルアミドが発生します。これは、玄米に含まれる糖とたんぱく質が高温調理によって結合して生まれる糖化物質。血液をドロドロにし、血管を傷つけ、発がん性があるため、WHO(世界保健機関)も「食品中のアクリルアミドは健康に害を与える恐れがあり、含有量を減らすべき」と警告しているほど。非常に毒性の強い物質なのです。