従来のストレッチに効果はない

運動前や体の柔軟性を高めるために、あるいはこりをほぐそうと、体のあちこちを伸ばしてストレッチをしていませんか?

そのストレッチ、残念ながら効果がありません。

筋肉を引き伸ばしたまま静止するストレッチを行うと、力はかえって出なくなります。これは今やスポーツ界の常識。ストレッチ後は運動能力が落ちることは、数々の研究によっても確かめられています。

ついでに言うと、ストレッチだけでなく、押したりもんだりするマッサージも、効果がありません。理由を以下に説明しましょう。

突然ですが、紙を引き伸ばしたらどうなるか、想像してみてください。引っ張ると破れますよね。

実は、筋肉でも同じことが起こります。筋肉を引き伸ばしたとき、組織には微細な損傷が生じるのです。

30年来の筋肉の拘縮も解消する!

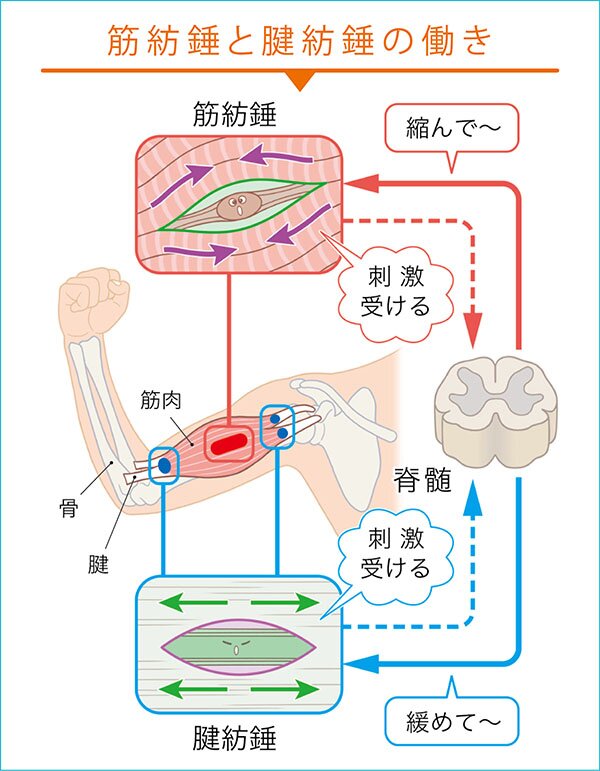

私たちの体には、筋肉を緩めるセンサーもちゃんと備わっています。それが腱と筋肉の継ぎ目にある「腱紡錘」。

腱紡錘は腱が引き伸ばされたとき、腱の損傷を防ぐために、筋肉に「緩め」という指令を出します。このメカニズムを利用して筋肉を緩める方法として、私が考案したのが「逆ストレッチ」です。

逆ストレッチでは、手や壁などを押すようにして、緩めたい部位にギュッと力を込めます。一般的なストレッチとは、力を入れる方向が逆なので、この名で呼ぶようになりました。

逆ストレッチで力を込めたとき、筋肉は収縮しますが、その長さには変化がありません。引き伸ばされていないから、筋紡錘は反応しないのです。

一方、筋肉が収縮すると、腱は引き伸ばされます。その結果、腱紡錘だけを刺激できるので、効率的に筋肉を緩ませることができます。繰り返せば、可動域がどんどん広がるので、筋肉が緩んでいることは、すぐ実感できます。

私自身も逆ストレッチの恩恵を受けた一人です。高校生のときの骨折が元で、曲げにくくなっていた左ひじをスムーズに動かせるようになりました。

当時、リハビリに数回通いましたが効果はなく、不便がないこともあって、そのまま放置していました。ふと思いついて逆ストレッチを試したのが45歳のときです。すると、可動域はおもしろいように広がり、ひじが深く曲がるようになりました。30年近い筋肉の拘縮も逆ストレッチで取れるのです。

脳梗塞(脳の血管が破れたり詰まったりする病気)の後遺症で右手の開閉が不自由になっていた50代の女性も、発症の8年後に逆ストレッチを実践。指が自力で曲げられるようになり、感激していました。このかたは、今では写経ができるほどに、目覚ましく回復されています。

筋肉が緩むと、リンパの循環もよくなります。リンパは余計な水分や体内の老廃物を運び出す役割をしているので、逆ストレッチをすると、むくみが取れ、小顔や美脚になり、肌もきれいになります。

こりや痛みにも即効性がありますが、これは筋肉が緩むだけでなく、たまった老廃物が排出されるから。

例えば、肩こりがひどい人の肩は老廃物だらけで、いわばゴミ屋敷のような状態です。しかし、たまったゴミもリンパの循環が正常化すれば、回収されますから、がんこな肩こりもほぐれていくのです。

優しく、ごく弱い力で

行うのがポイント

今回は、誰がやっても効果の出やすい「首」と「肩」と「ひざ」の3カ所の逆ストレッチをご紹介いたします。

効果を出すためのポイントは二つあります。一つ目は筋肉を引き伸ばさないこと。先に述べたように、筋紡錘が刺激されると、筋肉が収縮して効果が得られなくなります。

逆ストレッチはその時点での可動域を探りながら行うのですが、このとき、つい筋肉を引き伸ばして、可動域を広げようとしがちです。

特に、「添える手」に絶対に力を入れないこと。手は「優しく、ごく弱い力で触れるだけ」を心がけてください。

現代人は日常にあふれている強い刺激で感覚が鈍っている人が多く、「優しく、弱く」をいくら意識しても、力が入ってしまいがちです。ですから逆ストレッチを行う前に、手の力を抜く練習をして、その感覚をつかみましょう。

また、肩の逆ストレッチは壁を利用して行うため、力加減がわかりにくいかもしれません。ですから、先に首の逆ストレッチを行い、力加減をつかんでから、肩を行うといいでしょう。

二つ目は、逆ストレッチ後にその部位を優しく弱い力でなでること。皮膚のすぐ下には、毛細リンパ管という老廃物を回収するリンパ組織があります。

皮膚を0・01㎜程度微細にずらすことによって、この毛細リンパ管の弁が開きます。これでリンパの循環をさらに促すことができます。

最初は力加減が難しいかもしれませんが、繰り返すうちに体が緩むと、強い刺激に慣れて鈍っていた感覚が正常化します。

すると、微細な力のかけ方ができるようになるので、逆ストレッチの効果はどんどん高まります。ぜひ続けて行ってみてください。

「逆ストレッチ」のやり方

添える手の感覚をつかむ練習

→③の力加減で触れる。

逆ストレッチを行うと、無意識に手に力が入り、②の状態になりやすい。

②と③を繰り返して、その感覚の違いを確認しておこう!

首の逆ストレッチ

顔のたるみ、シワを取り小顔に!首こり・肩こりを改善

行う前に…

倒しにくい側から行う。左右差がない場合は、両側で行うとよい

左に倒しにくい場合

(右に倒しにくい場合は、同じことを右で行う)

肩の逆ストレッチ

肩こり・五十肩・頭痛・不眠に効く

行う前に…

壁に前腕を半分ほどつける

それ以上、動かないところで止める

②のように息を吐きながら、5秒かけてゆっくり体を前に押し出し、可動域の広がりを確認する。それ以上、体が動かないところで止めて、再度、逆ストレッチを行う。2~3回繰り返して、可動域に変化がなくなれば終了

ひざの逆ストレッチ

ひざ痛・足のむくみを解消!足が軽くなり歩きやすくなる

行う前に…

右ひざにこわばりや痛みがある場合

(左ひざがこわばりや痛みがある場合は、同じことを左で行う)