なぜ糖尿病だけは標準治療で治らないのか

私の専門は内科・高齢者医学で、これまで約18年間、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病の患者さんを数多く診てきました。

しかし、臨床経験を重ねるうちに、従来の糖尿病治療に違和感を覚えるようになりました。

高血圧や脂質異常症などほかの病気は、学会などが定めたガイドラインに従った標準治療で数値が改善し、病気がよくなっていきますが、糖尿病だけは違うのです。

いったん数値が改善しても再び悪化したり、治療を続けても糖尿病がよくならず、内服薬がどんどん増えていき、最後はインスリン注射に踏み切らざるを得なくなる。

血糖値はそこそこ良好にコントロールされているのに、眼底出血など糖尿病の合併症を起こしてしまうといった深刻なケースもあります。

なぜ、糖尿病の患者さんたちが治らないのか。今の日本で行われている糖尿病の治療にズレがあるのではないか——。

そんな思いが強まっていた2013年頃、私自身の体も重大な健康危機に直面していました。

私は両親ともに糖尿病家系で、遺伝的にも糖尿病の発症リスクは高いです。それにもかかわらず、不摂生を続け、体重は76.8㎏まで太ってしまいました(身長は160㎝)。これは、BMI(※)でいうと、30。医学的には重症度が上から3番目の「2度肥満」の状態です。

肥満度が上がるにつれて、過去1~2カ月の血糖状態を示すヘモグロビンAICの数値も採血のたびに0.1%ずつ上昇し、糖尿病予備軍に。肝機能の数値も悪く、脂肪肝を超えて「非アルコール性肝炎」と診断される状態でした。

「このままではいけない」と痛感し、ダイエットを決意したのです。

自ら1年で14㎏やせ患者さんにも効果が出た

ダイエットを始めた当初、私はカロリー制限を試みました。しかし、空腹感に耐えられず間食をしたり、反動で大食いをしたりで、失敗の連続でした。

糖尿病の予防・改善やダイエットに有効な食事療法を調べる中で「糖質制限食」を知ったのです。

血糖値を直接的に上げる栄養素は、糖質だけです。糖質の摂取量を減らすことで血糖値の上昇を防ぐのが、糖質制限食のねらい。考え方はとても理にかなっています。

2013年には、アメリカ糖尿病学会が、糖質制限食を糖尿病治療の選択肢の一つとして認定し、日本でも糖質制限食を糖尿病治療に取り入れて成果を上げている医師が何人も出てきていました。

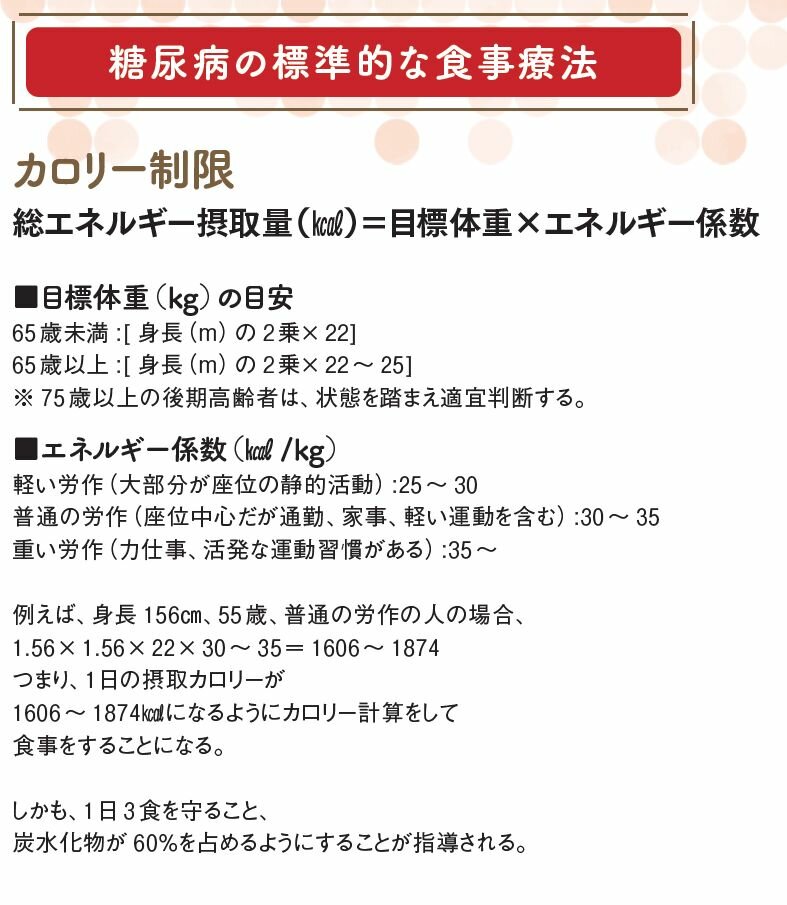

一方、日本で標準的な糖尿病の食事療法であるカロリー制限について調べると、根拠が薄いと感じざるを得ませんでした。

カロリーは、食品を燃やして、その周囲の水温を何度上げたかを測定して決まります。食べ物を燃やして決めるカロリーと、人間の体内における消化・吸収やエネルギー代謝は、無関係です。

「炭水化物(糖質)6割、タンパク質2割、脂質2割という摂取カロリーのバランスで食事をとる」という食事指導についても、理論的な根拠はなく、ご飯を主食とする近年の日本人の食事習慣から決められたにすぎません。

そこで私は、2014年から糖質制限食を実践してみることにしました。もともと凝り性の私は、やるときは徹底的にやります。糖質の多い主食をいっさいやめ、タンパク質がメインの食生活に切り替えました。

その結果、1年間で体重は14㎏減り、肝臓の数値も正常化。上昇し続けていたヘモグロビンA1cも、基準値ギリギリの5.5%から5.2%に下がり、完全に正常化したのです。

自らの経験からその効果に確信を持った私は、糖質制限を糖尿病の治療に取り入れ始めました。

すると、みるみる患者さんたちの血糖値やヘモグロビンA1cが改善しました。糖尿病歴が長い重度の患者さんでも、糖尿病の治療薬やインスリン注射をやめられた人が続出したのです。

体が疲れにくくなり体重、血糖値、血圧が改善する「タンパク脂質食」のやり方

糖質・タンパク質・脂質の3大栄養素のうち、糖質制限で最優先でとるべき栄養素はタンパク質です。

私は患者さんたちに指導する際、「肉と卵はたっぷり食べてくださいね。それでタンパク質が足りない場合はホエイプロテインで補いましょう」とアドバイスしています。日本人のほとんどが、タンパク質不足です。

「野菜は健康にいいから食べるべき」「ご飯やパンをとらないとエネルギー不足になる」といった考え方が一般的ですが、「タンパク質は体の材料だから、肉や卵、魚をたくさん食べなくてはいけない」という人は少数派でしょう。体を構成している成分は、7割程度が水で、2割程度がタンパク質。

タンパク質は、筋肉や内臓、血管、骨、皮膚や毛髪など体の組織の材料であり、生体機能を調節するホルモンや酵素、免疫の要となる抗体もタンパク質でできています。そのため、最も補給すべき栄養素なのです。

1日75~100gのタンパク質が必要

では、毎日の食事でどれくらいの量のタンパク質をとる必要があるのかというと、例えば、体重50㎏の人は50gと、体重と同じグラム数になります。

さらに、タンパク質不足を解消するには、体重の1.5~2倍のグラム数が必要です。

このとき計算に使う体重は、「なりたい体重」です。目標体重が50㎏の人の場合、1日に75~100gのタンパク質が必要となります。

効率よくタンパク質をとるには、肉と卵を中心にした食事にするのがお勧めです。

肉や卵に含まれる動物性タンパク質の利点は、タンパク質を構成するアミノ酸のうち、特に重要な9種類の必須アミノ酸がバランスよく含まれている上、消化吸収率が高いこと。特に卵は、各種ビタミンやミネラルも豊富な「完全栄養食品」です。

魚介類のタンパク質も良質ですが、一度に多くの量をとりにくく、やせてしまいやすいのが難点です。

豆や大豆製品に含まれる植物性タンパク質は、動物性タンパク質に比べて消化吸収率が低く、タンパク質不足の改善を目的とするには、あまり頼りになりません。これらは、肉と卵にプラスしてとるサブ食品と考えましょう。

カロリーについては、気にする必要はありません。まず、体が必要とするタンパク質をたっぷりとることが最優先です。タンパク質を含む食品のほとんどは、脂質も含まれているので、タンパク質をとれば、脂質も自動的にとれます。

その上で、ご飯やパン、麺類などの主食や、お菓子や果物など、糖質の多い食品は極力減らします。

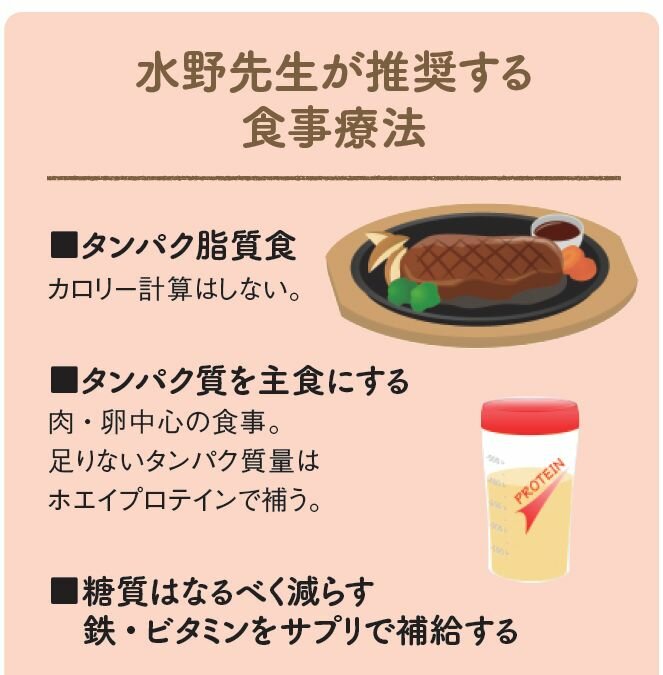

このような、タンパク質と脂質を中心とした低糖質の食事を、私は「タンパク脂質食」と名付けて、糖尿病患者さんたちに指導しています。

体に必要な量のタンパク質をとるのは、意外と大変です。

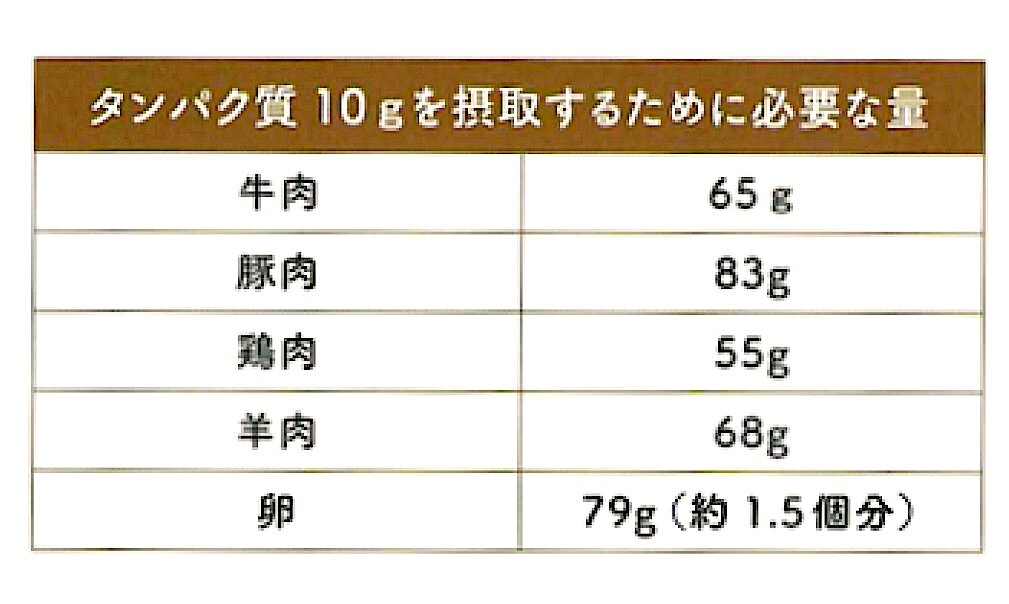

例えば、タンパク質100gをとるには、牛肉だと650g、卵だと1日に15個も食べなければいけません。1ポンド(約453g)の大きなステーキを食べても、まだ足りません。

水野先生が推奨する「タンパク脂質食」では、肉と卵をメイン(主食)にする。ご飯やパンなどの炭水化物はその分減らすか、食べなくてもよい。

足りないタンパク質はホエイプロテインで補う

食事でとりきれないタンパク質を手軽に効率よく補う方法として、ホエイプロテインがあります。これは、ヨーグルトの上にたまる透明な上澄み液(乳清)を原料とした粉末状のタンパク質食品です。

プロテインというと、ボディビルダーやハードな運動を行う人向けのサプリメントというイメージがありますが、一般の人のタンパク質補給にも最適です。消化吸収がよく、水などに溶かして飲むだけと簡単なので、タンパク質20~40g分をホエイプロテインでとることができれば、かなり食事も楽になります。

ただし、商品によっては、糖質が多く含まれているものや、タンパク質含有量が低く品質が劣るものもあります。品質や安全性の基準が厳格に定められている海外製のプロテインをネット通販で購入するか、国産でも品質の確かな商品を選んで買うことをお勧めします。

タンパク質の次に重要なのが鉄不足の解消

タンパク質と並び、日本人の大多数に不足している栄養素が、ミネラルの一つである鉄です。

鉄は、血液中の赤血球を構成する成分となり、全身の細胞に酸素を運ぶ役割を担っています。

鉄不足は貧血を招きます。貧血というと、立ちくらみや顔色が悪いといった症状が有名ですが、それだけではありません。いつも疲れている、眠れない、血圧や体温が低い、肥満、糖尿病、原因不明の頭痛、うつ・パニック障害、がんなど、鉄不足がもたらす心身への悪影響は数限りなくあります。

加えて、鉄が不足すると、糖質をむやみに欲する糖質依存になります。鉄は、エネルギー代謝の各段階にも必要です。鉄が不足すると細胞は糖質しかエネルギー源に使えない状態になるため、多くの糖を体が欲してしまうようになるわけです。タンパク脂質食を成功させる上でも、鉄不足の解消は重要です。

海外では、貧血予防のために小麦粉や調味料などの食品に鉄が添加されていますが、日本では行われていません。

そのため、多くの国民が鉄不足に悩まされています。特に、閉経前の女性は生理のたびに出血で鉄が失われるので、鉄の補給が必須です。

生理のある女性の場合、1日100㎎を目安に鉄を摂取する必要があります。これを食べ物だけで補うのは難しいので、サプリメントの鉄剤を利用するのが早道です。これも、品質をしっかり吟味した上で選びましょう。

患者は体調、体重、血糖値、血圧が改善

タンパク脂質食を始めると、体に必要な栄養が補給されて理想的なエネルギー代謝が働くようになり、体は疲労しにくく、エネルギーで満たされた状態に変わります。実践した患者さんたちからは、「疲れにくくなった」「歩いても息切れしなくなった」という声をよく聞きます。

これは、私自身も実感しました。体の疲れやだるさが抜け、以前は朝ギリギリまで寝ていたのが、早朝にスッキリと目が覚めるようになり、体調が劇的によくなったのです。

タンパク脂質食を続けるうちに、肥満ぎみの人は体重が減り、やせ過ぎの人は体重が増えて、適正体重に近づいていきます。糖尿病や高血糖の人は血糖値が下がり、高血圧の人は血圧が下がります。

タンパク脂質食は、肝不全や腎不全、活動性すい炎、先天性疾患である長鎖脂肪酸代謝異常症や尿素サイクル異常症の人以外は、基本的には実践して問題ありません。

タンパク脂質食のポイント

●肉を食べれば脂質もとれている

脂質も大事だが、肉を食べるとそこに脂も含まれているので、じゅうぶんな量はとれていると考えていい。また、糖質を食べなければ、脂質を食べても太らない。ただし、糖と脂の組み合わせは太るので、糖質もしっかり食べる人は、脂質を減らしたほうがいい。

●野菜は栄養的には必要としない

野菜は、食べても体に吸収される栄養が少ないので、食べても食べなくてもいいが、食物繊維は腸のお掃除の役に立つ。野菜に含まれるビタミンやミネラルも、糖尿病の治療を目的にする場合は、量がまったく足りない。

●糖質は限りなくゼロに近づける

ストレスにならない程度に、口に入れる量を徐々に減らしていく。糖尿病の治療目的ならば、主食のご飯やパンはきっぱりやめる。もち麦や玄米、雑穀に変えても、糖質であることは変わらないので、効果は五十歩百歩。ダイエット目的ならば、主食を納豆やカリフラワーにするといい。

●鉄・ビタミンは買ってでも飲む

健康目的ならば、食事からとればいいが、糖尿病の治療目的には100倍必要で、サプリメントを買ってとる必要がある。特に日本人は鉄不足。良質な製品をインターネット通販などで購入するといい。

●必要なタンパク質量を計算する

糖尿病の人は、ほぼ間違いなくタンパク質不足。治療のためには、まずタンパク質を多くとるように意識する。あなたに必要なタンパク質量は、次の計算式から求められる。

①「なりたい体重」を求める

身長の2乗(m2)×20~22

身長156㎝の場合、1.56×1.56×20~22=48.6~53.5(㎏)ここでは仮に50㎏を「なりたい体重」としよう。

②「体を維持するために必要な1日のタンパク質量」を求める

なりたい体重(㎏)÷1000

なりたい体重が50㎏の場合、50÷1000=0.05(㎏)、つまり50g。

③「タンパク質不足がある人」はその1.5~2倍の量にする

50×1.5~2=75~100g

④肉・卵から摂取するタンパク質量を求める

例えば、牛肉200g、卵3個の場合、牛肉のタンパク質量30.8g、卵のタンパク質量20gで合計タンパク質量は50.8g。

③−④が「足りないタンパク質量」で、上記の場合75~100−50.8なので24.2~49.2gとなる。

⑤「足りないタンパク質量」をホエイプロテインでとる