肉うどんを食べるなら肉を先に食べるべし!

糖尿病治療の第一歩は、食事療法です。カロリー摂取量を適正にして、栄養バランスを整えるという方法が基本となります。

ただし、カロリー計算は大変で、長続きしない場合も少なくありません。そのため、軽度の患者さんには、まず「食べる順番」をアドバイスすることが多くあります。

どんな順番で栄養素を摂っていくかによって、1食分の糖質量は変わらなくても、血糖値の上がり方に差が出るからです。

肉うどんを例にご説明しましょう。肉うどんは、麺からいただくという人も少なくないかと思います。この食べ方だと、血糖値が爆上がりしてしまいます。

しかし、まずお肉をいただいてからうどんへ進むと、血糖値の上昇は緩やかになるのです。

その理由は、肉に含まれるたんぱく質と脂質のおかげで、うどんの糖質の吸収が緩やかになるからです。

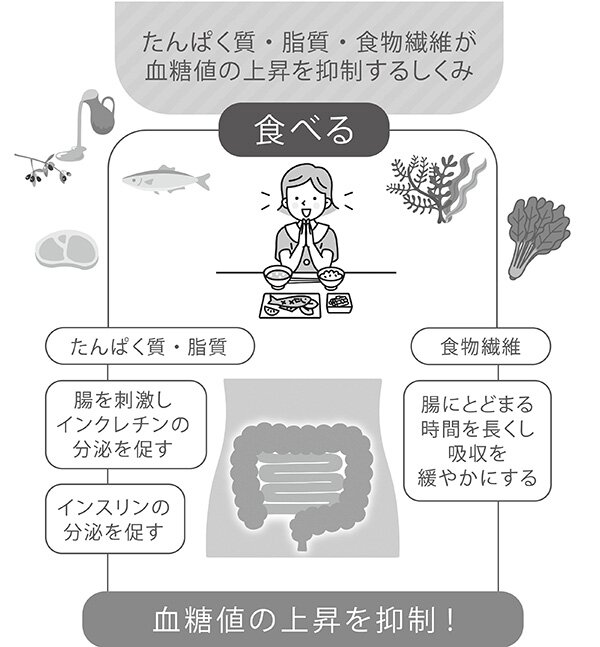

人は、たんぱく質と脂質を摂取すると、上部小腸を中心に存在するK細胞からGLP、そして下部小腸および大腸を中心に存在するL細胞からGLP-1というホルモンを分泌します。これらのホルモンは「インクレチン」と総称され、食後に血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌を促進してくれます。

そして、このインクレチンは食後数分~15分で血中濃度が上昇しますから、糖質より先にたんぱく質と脂質が含まれる食品を食べることで、血糖値の急上昇を抑制してくれるというわけです。

さらに、胃の中にたんぱく質と脂質があると、後から入ってきた糖質が胃に長くとどまり、ゆっくりと腸に移動します。これも血糖値の上昇を抑制するのに役立ちます。

また、食物繊維が多く含まれる食品にも血糖値の上昇を抑える効果があります。

たんぱく質・脂質が多い食べ物同様、食べ物が胃にとどまる時間が長くなることと、食物繊維の糖に吸着するという性質から、糖の吸収を緩やかにすると考えられています。

ランキングの食材は患者にも勧めている

さて、前回の記事の糖尿病予備軍ココさんは、さまざまな食品で、食後血糖値の上がり方を比較しています。

それぞれの食品が、なぜ血糖値の急上昇を抑制できたのか、栄養素を確認していきましょう。

【ツナ缶】

ツナ缶は、マグロやカツオの油漬けです。魚類に含まれているたんぱく質と、油の脂質との相乗効果で、血糖値の上昇がかなり抑えられたのだと考えられます。

【オリーブオイル】

オリーブオイルの脂質によってインクレチンの分泌が促されたほか、オリーブオイルの持つ胃の運動を抑制する作用も役立ったと思います。

【サバ缶(水煮)】

同じ魚類の缶詰でも、ツナ缶ほど血糖値の上昇が抑制されなかったのは、水煮だったからでしょう。油が使われていないので、脂質が少ないのです。なお、みそ煮、しょうゆ煮などは砂糖が使われていることが多く、血糖値を急上昇させる可能性が高いので要注意です。

【サラダチキン】

鶏のムネ肉やささみ肉を蒸して、ハーブやレモン果汁などで味つけしたサラダチキン。レモン果汁に含まれるクエン酸などの有機酸は、腸内での糖質の吸収を抑えます。有機酸と鶏肉のたんぱく質で、血糖値の上昇が抑制されたのでしょう。

【アボカド】

「森のバター」と呼ばれているアボカドには、脂質が約20%も含まれています。たっぷりの脂質と食物繊維は、血糖値の上昇を抑える働きをしてくれます。

【ところてん】

ところてんは、海藻のテングサやオゴノリなどから作られています。水に溶ける水溶性食物繊維と、溶けない不溶性食物繊維の両方が含まれていて、腸で糖の吸収を緩やかにします。タレの酢じょうゆに含まれる有機酸も役立ったと考えます。

【鶏モモ肉/ささみ肉】

鶏モモ肉・ささみ肉ともに、皮や脂身を取り除いて茹でています。そのため、血糖値の上昇を抑える効果が同程度になったのでしょう。脂身があれば、鶏モモ肉は上位になっていたかもしれません。

【ゆで豚肉】

鶏モモ肉と同じく、調理で豚肉から脂質が取り除かれているため、この順位と考えられます。豚肉には糖質の代謝を促すビタミンB1が含まれているので、体内の糖質がエネルギーとして使われやすくなります。

【高野豆腐】

高野豆腐に含まれるたんぱく質の量は、木綿豆腐の約7倍です。豊富なたんぱく質が、血糖値の上昇を抑えたのでしょう。

今回のランキングに入った食べ物は、私が患者さんにお勧めしているものもあり、反対に意識していなかった意外なものもあって、とても興味深く思います。

体調に合わせて調整しながら試そう!

血糖値が気になる読者の皆さんにもお役立ていただけたらと思いますが、1点注意が必要です。

食品ですので、個人に合うもの・合わないものが、どうしてもあります。このランキングの食材を試しても、全員が同じ効果を得られるかと言えば、そうではありません。

体調などに応じ、調整しながらお試しいただきたいと思います。