毎日の食事や間食など、なにかを食べる際に必ず口にしているものが「塩」です。しかし、身近すぎて塩のコトを深く知らない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、私たちの生活を支える、知っておきたい塩のセカイをご紹介しちゃいます。

各機能を正常に機能させ食の喜びも与える存在!

塩は、私たちが生きていくうえで欠かせない存在です。古代ローマ時代には、兵士に給料として塩が支給されていました。

このことから、ラテン語で塩を意味する「サラリウム」が、英語のソルト(塩)やサラリー(給料)の語源となりました。

つまり、塩が貴重だった昔は、お金の代わりに塩がやりとりされていたのです。

では、塩は体内でどんな働きをしているのでしょうか。塩の主成分は塩化ナトリウムで、ナトリウムは人体に必要なミネラルの一つです。

人間の体の約65%は水分で、ナトリウムは、血液・消化液・リンパ液など細胞外の体液の中に溶けて取り込まれています。そして、細胞の内と外の体液の圧力(浸透圧)のバランスを調整し、細胞を正常に保つほか、神経や筋肉の働きの調整など、生命維持に重要な働きをしています。

体内に適量のナトリウムが存在し、体液の塩分濃度が0・9%に維持されていることによって、私たちの体のあらゆる機能が正常に働くことが可能になるのです。

ただし、意外かもしれませんが、人間は塩を摂取しなくても生きていくことは可能です。

肉や魚介類などの動物性食品にはナトリウムが含まれており、世界には、動物性食品からナトリウムを補給して、塩をほとんどとらない食生活を送っている民族もいるのです。

しかし、私たち日本人にとって、塩は生理的にも味覚的にも不可欠な存在です。それは、米を主食にしていることと深い関係があります。

漬物、梅干し、塩辛など、ごはんに合うおかずにはどれも塩が含まれています。米に含まれるミネラルのマグネシウムと、塩に含まれる塩素は相性が抜群によく、少量の塩と合わせると、ごはんが格段においしくなるためです。

和食の要であるだしも、塩が加わることでうま味が深まります。食の喜びを与えてくれるという意味でも、塩は私たちにとって、生きていくうえで大切な存在といえるでしょう。

海のミネラルをたっぷり含んだ「天日塩」の魅力

その一方で、塩分のとり過ぎは高血圧の一因となることから、塩との賢いつきあいかたが求められています。

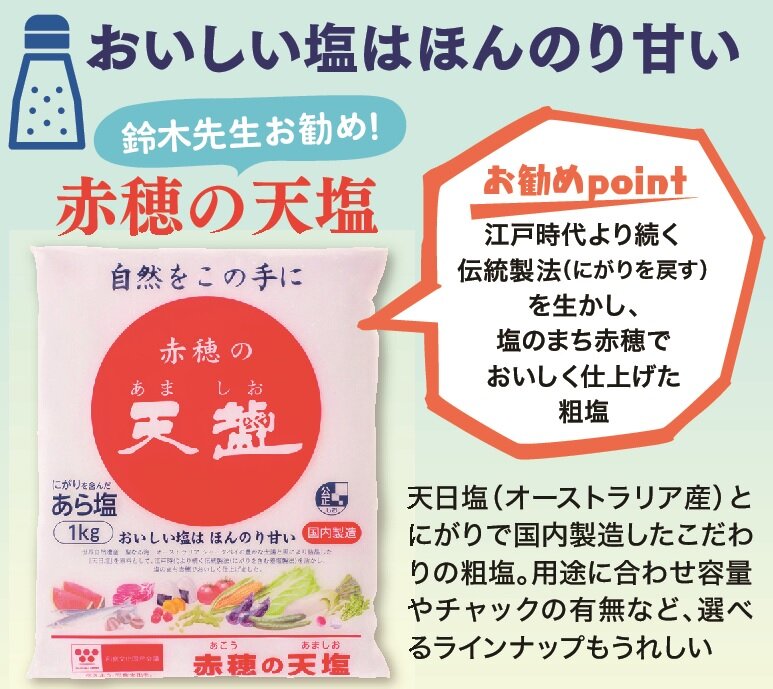

おいしさと健康の両立という観点から注目したいのが、塩の選び方です。塩は大きく分けると、塩化ナトリウムだけを抽出した精製塩(食塩)と、海水や岩塩に含まれる天然のミネラル成分を残した塩があります。

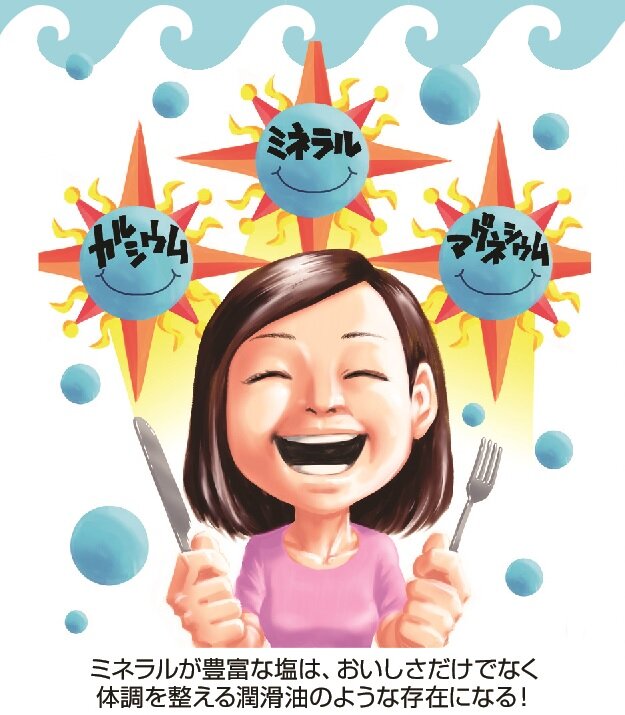

ミネラルは、体の機能や体調を整える潤滑油となる栄養素で、多くの種類があり、バランスよく摂取する必要があります。その意味では、生命の源である海水を原料に、海水に含まれるミネラル成分をそのまま摂取できる「天日塩(てんぴえん)」が、体にやさしい塩といえます。

天日塩には、筋肉の収縮や神経伝達に働くマグネシウムや、骨を強くするカルシウムをはじめ、体に重要なミネラルが含まれています。ナトリウム以外のミネラルもとれるうえ、塩味がまろやかで味わい深く、料理をおいしくしてくれるのも、天日塩の大きな魅力でしょう。

野菜をたっぷりとりつつ塩と上手につきあおう!

塩との賢いつきあい方を考えるうえで欠かせないのが、ミネラルのバランスです。日本人の食生活に塩は不可欠なので、極端な減塩は難しい面もあります。

そこで私が提案したいのが、野菜をたっぷりとること。野菜には、ミネラルの一つであるカリウムが豊富に含まれています。

カリウムは、体内では細胞の内側の体液に存在し、ナトリウムと拮抗して浸透圧のバランスを調整しています。つまり、ナトリウムに合わせてカリウムをとることで、細胞の内と外の体液濃度のバランスが整うわけです。加えて、カリウムには、体内のナトリウムの排出を促し、血圧を正常に保つ働きもあります。

また、汗をたくさんかいたときは水分と同時に、汗で失われた塩分を補給する必要があります。血液中の塩分濃度が低下すると、筋肉のけいれんが起こったり、脱水症状が悪化したりするためです。

ナトリウムは、体温や免疫力の維持にも大切な働きをしています。体にやさしい塩を選び、塩と上手につきあっていただきたいと思います。