中国発祥の薬膳では、ダイコンは冬の「養生三宝」の一つとして、体の免疫力を上げる食材とされています。

日本の研究者も、ダイコンにはがん予防、肥満予防、肝臓の解毒、老化防止、虫歯予防といった優れた薬効があると言います。旬のダイコンを味わい尽くす11品をご紹介しましょう。

ビタミンやカルシウムを含み消化を助けてくれる

大根は、生でも、煮ても、焼いても、干しても、漬けてもおいしく、オールマイティに料理に使える野菜です。

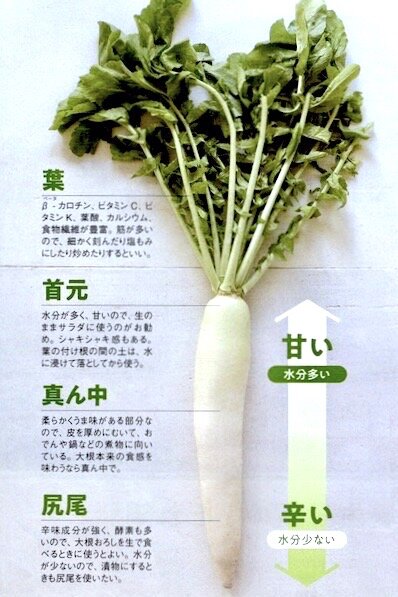

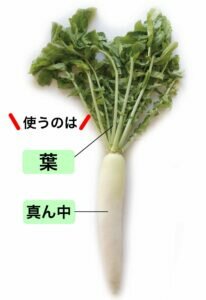

また、葉も含め、1本丸ごと余すところなく食べられるのも特長です。栄養価も高く、ビタミン類、葉酸、カルシウム、食物繊維などが含まれます。

多くの酵素も含まれているので、消化を助けてくれます。ただし、酵素は熱に弱いため、大根おろしなど生で食べることでその効果が発揮されます。

さんまやから揚げなどに大根おろしを添えると、胃もたれせず、さっぱりいただけるのはこの酵素のおかげです。大根おろしで出るおろし汁にも、酵素がたっぷり含まれているので、おろし汁までしっかりいただきましょう(胃に刺激があるので負担のない範囲で)。

また、大根おろしに、スダチやレモンなどの柑橘類を添えると、さらにビタミンCをプラスすることができます。大根は、尻尾の部分のほうが辛味が強いので、辛味が好きなかたは尻尾を生でいただくとよいでしょう。

大根の皮は、捨ててしまう人も多いと思いますが、皮にはビタミンCや辛味成分、消化酵素が含まれています。

そのままより、むいた皮を半日~1日、天日干しにし、きんぴらや甘酢漬けにすると、パリパリとした食感でおいしくいただけます。

大根を干した切り干し大根は、生の大根に比べて、カルシウムをはじめ、栄養価がアップすることがわかっています。市販の切り干し大根でかまいませんので、ぜひお料理に活用してみてください。

井澤由美子先生は、天気のいい日に大根を天日干しにします。半日から1日干すと、水分が抜けてうま味が増します。「厚くむいた皮は干して、きんぴらや醤油漬け、甘酢漬けなどにするとパリパリな食感になります。」(井澤先生)

大根の葉も捨てられることが多いですが、使わないともったいない部分です。大根の葉には、β-カロチン、ビタミンC、ビタミンK、葉酸、カルシウム、食物繊維などが含まれます。葉には筋が多いので、細かく刻んだり、塩もみにしたり、炒めたりするのがお勧めです。

大根は養生三宝の1つで冬の免疫力をアップする

中国発祥の薬膳の考え方では、大根、白菜、豆腐は免疫力を高めてくれる白い食材で、冬の「養生三宝」と呼ばれています。

大根は、肺を潤す作用があり、せきの改善やのどの痛みにも効果が期待できます。みそ汁やお鍋の食材として、この3つを入れると、胃腸にもやさしく、風邪予防にもなるでしょう。

鍋やおでんなどの煮物で、大根にしっかり味が染み込むようにするには、お米のとぎ汁で下ゆでしてから調理するのがポイントです。

余分なアクや雑味が消え、だしが染み込みやすくなります。さらに、包丁で面取りをすると煮崩れ防止になります。また、煮物に適しているのは、柔らかくてうま味がある大根の真ん中部分なので、ここを使うとよいでしょう。

大根は、片栗粉と合わせると、もちもちとした食感を楽しめるのもおもしろいところです。中華料理の天心の一つである大根餅や韓国料理のチヂミは、そうしたもちもちした食感が楽しめます。

今回は、そんな大根のさまざまな特性を生かしたレシピを、11品ご紹介します。いくつか作ると大根1本を使い切れるので、ぜひ皆さんも気になったものから作ってみてください。

①養生三宝のみぞれ鍋

②もちもち簡単大根餅

③冬魚のみぞれ煮

④大根と薄切り豚肉の重ね蒸し

⑤大根のとろみピリ辛そぼろ

⑥しゃきしゃき大根とアーモンドスライスのサラダ

⑦大根の葉と首元のナムル

⑧江戸風大根胡椒飯

⑨切り干し大根と柿の甘酢漬け

⑩切り干し大根の薬念和え

⑪厚切り大根おでん

解説【大根の薬効】

養生三宝のみぞれ鍋

白菜漬物のうま味と塩分、厚揚げのコクと、大根おろしの甘みとさっぱりした食べ心地が調和し、滋味深いお味に。好みでゆずの皮を散らして

材料(作りやすい分量)

大根おろし 1カップ(200㎖)

白菜漬物 250g つけ汁ごと

厚揚げ 1枚

だし 1カップ半~2カップ

酒 大さじ2

大根の葉(刻む) 大さじ2

ゆずの皮(あれば) 少々

作り方

❶大根はおろしてザルに上げておく。白菜は4㎝幅に切る。厚揚げは2㎝幅に食べやすく切る。

❷鍋に白菜、厚揚げを入れ、だし、酒をはって中火で煮立てる。

❸大根おろしと刻んだ大根の葉を散らす。あればゆずの皮を散らす。

好みで、やポン酢しょうゆを添える。

もちもち簡単大根餅

大根おろしと片栗粉を、シーフードミックスと混ぜるだけで、もちもちのチヂミが完成

材料(作りやすい分量)

大根おろし 2カップ分(400㎜ℓ)

シーフードミックス 大さじ3

片栗粉 大さじ6~7

鶏ガラスープの素 小さじ1/2

大根の葉

(塩もみして刻む) 大さじ2

ごま油 大さじ1

つけだれ

しょうゆ 大さじ2

酢 小さじ1/2

すりごま 小さじ1

作り方

❶大根は皮ごとおろし軽く水気を切り、ボウルに入れる。ごま油とつけだれ以外の材料を加えよく混ぜる。

❷フライパンを熱し、ごま油をなじませて❶をハンバーグの形にして入れ、両面焦げ目をつけるように焼く。

❸つけだれの材料を混ぜ合わせる。

冬魚のみぞれ煮

キンキ、タラなどの魚を大根おろしでさっぱりと。料亭の一品のような和食のおかずに仕上がります

材料(作りやすい分量)

大根おろし 大さじ3~4

塩 少々

片栗粉 適宜

ごま油 大さじ2

あん

だし 1カップ

みりん 大さじ1

酒 大さじ1

しょうゆ 大さじ1

きび砂糖 少々

水溶き片栗粉

片栗粉 大さじ1強

水 大さじ2

ゆずの皮(あれば) 少々

作り方

❶魚は水気をふいて薄く塩を振り、片栗粉をまぶす。余分な粉は落とし、ごま油大さじ2で両面を焼き器に盛る。

❷あんの材料を煮立て、水解き片栗粉を入れとろみがついたら、水気を切った大根おろしを入れ、魚にかける(写真では、大根おろしを見えるように大さじ1ほど乗せてからあんをかけています)。

大根と薄切り豚肉の重ね蒸し

ミルフィーユのように大根と豚肉を重ねて蒸すだけなので簡単。ボリューム感あるおかずに

材料(作りやすい分量)

大根 300g

豚肩ロース薄切り 300g

ニンニク 1かけ

酒 大さじ2

塩、コショウ 各少々

あん

だし 1カップ(200㎖)

みりん 大さじ2

しょうゆ 大さじ2

きび砂糖 小さじ1/2

水溶き片栗粉

片栗粉 大さじ1強

水 大さじ2

作り方

❶大根は皮をむいてスライサーで輪切りの薄切りにする。スライサーがなければ2㎜幅が目安。より柔らかいのが好みなら、ごく薄切りにしてもいい。水に5分さらしてざるに上げる。ニンニクは薄切り。豚肉は一口大に切り軽く塩、コショウをふる。

❷フライパンに❶の大根とニンニク、豚肉を交互に重ねる。酒を加えて3~5分中火にかけてフタをして蒸し煮にする。火が通ったら器に盛る。

❸小鍋にあん調味料を煮立て、水溶き片栗粉を加えてとろみをつけ、❷にかける。

好みで、七味をふる。

大根のとろみピリ辛そぼろ

ちょっと辛いけど子どもにも大人気です。冬のお惣菜として、ご飯が進みます。好みでラー油をかけると、やみつきの味に!

材料(作りやすい分量)

大根 400g

鶏ひき肉 300g

しょうが 1かけ

ごま油 小さじ2

酒 大さじ3

みりん 大さじ3

しょうゆ 大さじ3

きび砂糖 大さじ1~2

水溶き片栗粉

片栗粉 大さじ1強

水 大さじ2

作り方

❶大根は乱切りにし、しょうがは細切りにする。

❷フライパンにごま油、しょうがを入れ、香りがたったら、鶏ひき肉を白くなるまでめる。大根を加え、半透明になったら酒、みりん、しょうゆ、きび砂糖を加え8~10分煮込む。

❸水溶き片栗粉でとろみをつける。

好みで、ラー油を回しかけてもいい。

しゃきしゃき大根とアーモンドスライスのサラダ

赤大根を加えると、彩りも美しく。養生ドレッシングで体の中もキレイに!

材料(作りやすい分量)

大根 380g

(お好みで、かいわれ、紅芯大根を加える)

アーモンドスライス 30g (フライパンで乾煎り)

養生ドレッシング

オリーブオイル 大さじ1

果汁 大さじ2

ハチミツ 小さじ2~3

塩麹 小さじ1/2

(なければ塩3つまみ)

コショウ 少々

作り方

❶野菜は冷水に放し、パリッとさせて水を切る。

❷器に盛り、アーモンド、ドレッシングをかける。

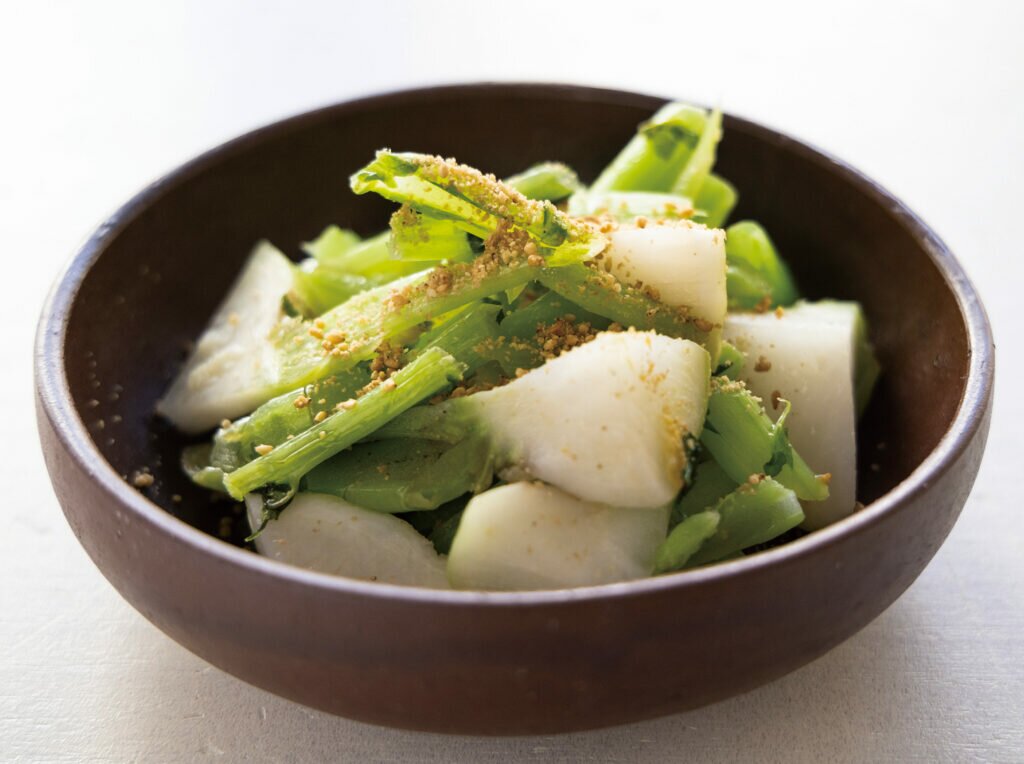

大根の葉と首元のナムル

大根の首元の部分は、蒸し焼きだけでおいしい!塩もみした葉と大根の食感も楽しい

材料(作りやすい分量)

大根の首元(葉も) 大根1本分(200g)

ニンニクごま油

ごま油 大さじ1 1/2

おろしニンニク 小さじ1/2

すりごま 適宜

作り方

❶大根の首元の部分は縦に均等に切り、10分水にさらし、塩もみする。

❷葉っぱは硬い部分をむしる。そのうち1本分は刻む。

❸フライパンに❶と❷、ニンニクごま油を入れてフタをして2分中火にかけ、返してさらに2分ほど蒸らす。

❹器に盛りすりごまをふる。

江戸風大根胡椒飯

江戸時代に流行したという胡椒飯に大根を加えて 腹持ちもアップ。土鍋ではなく炊飯器で炊いてもOK

材料(作りやすい分量)

大根と大根葉 合わせて300g

米 2カップ(400㎖)

ごま油 大さじ1

塩 小さじ1

黒コショウ(ホール) 10粒

だし 2カップ

昆布 2~3㎝角を3枚

作り方

❶米は洗って30分水に浸してザルにあげる。大根は皮をむいて2㎝の角切りにし、表面をごま油で炒め、軽く塩をして冷ましておく。葉は細かく刻んで塩もみする。

❷炊飯器に❶の米、大根、コショウ、だし、昆布を入れて普通に炊く。

❸炊き上がりに塩もみした葉を加えて混ぜる。潰した黒コショウ(分量外)は、茶わんによそったあと、好みでふる。

切り干し大根と柿の甘酢漬け

水で戻さずに漬けるだけ! 切り干し大根のシャキシャキした食感と、柿の甘みがベストマッチ

材料(作りやすい分量)

切り干し大根 300g(乾燥時)

甘酢

きび砂糖 大さじ1

酢 大さじ2

塩 少々

戻し汁かだし 大さじ1

干し柿 1/2個

作り方

❶切り干し大根はさっと洗って、甘酢に10分ほど浸す。

❷干し柿はほどよく刻んで、❶と合わせる。

切り干し大根の薬念和え

韓国料理のピリ辛の味付け「薬念」で免疫力をアップ。お酒のあてにもぴったり

材料(作りやすい分量)

切り干し大根 300g(乾燥時)

薬念

粉唐辛子 小さじ1/2

おろししょうが 小さじ1

ごま油 小さじ1

しょうゆ 小さじ1

きび砂糖 小さじ1~3

みそ 小さじ2

作り方

切り干し大根を水で戻して絞り、薬念に和える。おつまみイカやちくわなどを加えてもおいしい。

厚切り大根おでん

米のとぎ汁で下ゆですると、臭みが取れるほか、大根がやせず、ふっくら炊ける。一晩置くとさらに味が染みる

材料(作りやすい分量)

大根(正味) 900g

だし 1ℓ

酒 50㎖

みりん 50㎖

しょうゆ 60㎖

塩 小さじ1 1/2

鶏ガラスープの素 大さじ1

好みの具材

作り方

❶大根は厚めに皮をむき、面取りし、十文字に切り込みを入れて、米のとぎ汁で芯まで透明になるまで30分下ゆでする。

❷鍋にだし、おでんの材料と調味料を入れて、20~30分ほと弱火で煮る。煮物は、冷めていくときに味が染みこむので、冷ましてから温めるを2、3回繰り返したほうがいい(一晩置くとさらにいい)が、染み込み加減はお好みで。

解説【大根の薬効】

高崎健康福祉大学農学部教授 松岡寛樹(まつおかひろき)

高崎健康福祉大学農学部教授。宇都宮大学農学部農芸科学科卒業。東京農工大学大学院連合農学研究科修了、博士(農学)取得。2010 年より現職。同大学大学院健康福祉学研究科食品栄養学専攻教授、17 年、同大農学部設置準備室長を経て、21 年より同大学農学部生物生産学科教授を兼担。ダイコンや漬物の薬効成分の研究に詳しい。

薬効は辛味成分にあるが加熱などで辛味が消えても健康効果は豊富

私は長年、大根の薬効について研究を行ってきましたが、なかでも注目を浴びているのが辛味成分のイソチオシアナートです。

イソチオシアナートには、抗菌作用や抗酸化作用、がん予防、肥満予防、肝臓の解毒作用といった効果が期待できることがわかっています。

イソチオシアナートは、大根だけでなく、わさび、キャベツ、カブなど、アブラナ科の野菜にも含まれます。最近話題のブロッコリーのスルフォラファンもその一つです。

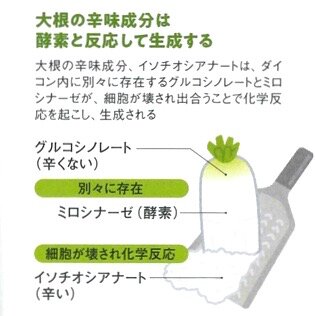

イソチオシアナートのもとになるグルコシノレートという成分は、もともとは辛くありません。刻む、おろす、かむといった作用で細胞が壊れることで、グルコシノレートを酵素のミロシナーゼが分解し、イソチオシアナートが生成されて辛くなるのです。

このイソチオシアナートは、加熱すると消失してしまうため、大根おろしなど、生の状態で食べないと摂ることができません。

また、生の状態でも一度生成すると時間とともに分解が進んで、2時間後にはほぼ消失してしまうので、イソチオシアナートをしっかり摂るためには、おろしたての大根おろしを食べるのがお勧めです。

また、大根おろしにレモンを絞ると、イソチオシアナートを増やすことができます。レモンに含まれるビタミンCがイソチオシアナートの生成を促進してくれるのです。一方で、ビタミンCが多すぎると生成を阻害するので、レモンは1切れ程度にとどめておきましょう。

大根の部位では、皮や尻尾のほうにイソチオシアナートが多く含まれます。ですから、大根おろしにするときは、尻尾のほうを皮ごとおろすとよいでしょう。

また、大根おろしを大量に摂ると胃が痛くなる人がいます。それはイソチオシアナートの作用である細胞毒性が強いからなのです。胃が弱い人は、大根おろしの食べすぎには注意しましょう。

イソチオシアネートはTPCという物質になる

先ほどは加熱すると辛味が消え、イソチオシアナートもなくなるというお話をしましたが、加熱した大根を食べても意味がないわけではありません。

イソチオシアナートは加熱によって分解が進むと、違う物質に変化します。それがTPCという物質で、このTPCにも抗菌・抗酸化作用、がん予防、虫歯菌抑制といった薬効が期待できるのです。

また、大根には、ビタミンやカリウム、食物繊維が含まれており、これらの栄養素は加熱しても摂取できます。

加えて、加熱した大根は、生の大根に比べて辛味がなくなるため、食べやすいという面もあります。加熱することでまとまった量を食べられ、より多くの栄養素がとれ、腹持ちもいいので、ダイエットにもぴったりと言えます。

例えば、おろしたての大根をたっぷり使ったみぞれ鍋は、辛味成分のイソチオシアナートと、加熱後のTPCの両方を味わうことができてお勧めです。

また、イソチオシアナートは、すりおろした汁に多く含まれています。そのため、おろし汁や、溶け込んだスープもしっかりとるとよいでしょう。

水溶性のビタミンやカリウムなどの栄養素も摂取できるでしょう。TPCという物質が作用しているのがよくわかるのが、大根の漬物であるタクアンです。

タクアンは、漬けている最中にイソチオシアナートの生成と分解によりTPCになりますが、このTPCがアミノ酸であるトリプトファンと反応すると、大根が白から黄色に変わるのです。着色されているタクアンもありますが、本来は発酵の過程で自然と黄色になるものです。

また、切り干し大根は、干しているときはイソチオシアナートの生成反応が止まっています。しかし、水で戻すと一気に反応が進み、辛味が出てくるのも特徴です。

初めから熱を入れた場合の薬効は未知数

ちなみに私の好物は、味が染みたおでんの大根です。ただし、おでんのように、大根を刻んだりおろしたりせず、最初からゆでた場合の薬効は、まだ研究が進んでおらず、未知数です。

それでも、厚生労働省が2015年に発表した「日本人における野菜の摂取量ランキング」では、大根の平均摂取量が33.8gであり、1位にランキングされました。

これだけ大根が皆さんに支持されているということは、体感で大根の薬効に気づかれているかたも多いということではないでしょうか。

私が行った動物実験では、タクアンを摂取することで、血圧上昇が抑えられて、腎機能が改善する効果があることもわかっています。大根の食物繊維は、腸内の環境を整え、脂肪の吸収を抑え、ダイエット効果をもたらしてくれます。

どんな料理にも合わせられ、健康効果が高い大根を、上手に活用してください。