手間なし「発酵あんこ」の作り方

管理栄養士・認定心理士・「食心のアトリエ」主宰 高山益実

「甘いものは食べたいけれど砂糖が気になる」。そんなかたでも、今インターネットで大評判の「発酵あんこ」なら心配不要です。パッと作れて、自然な甘みがクセになる!

しかも、血糖値が上がりにくい! 便秘や冷え症の改善、体の毒出し効果も抜群です。

今回は「ジッパー付きの袋」を使ってアズキを発酵させる方法を紹介します。ジッパー付きの袋を使えば、雑菌の侵入を防げるので、衛生的に発酵あんこを作れます。

完成後の急冷や、冷蔵・冷凍も、容器を変える必要がないので速やかにできます。

●材料

アズキ:100g(市販のゆでアズキでも可。その場合は250g)

乾燥糀(生糀でも可):100g

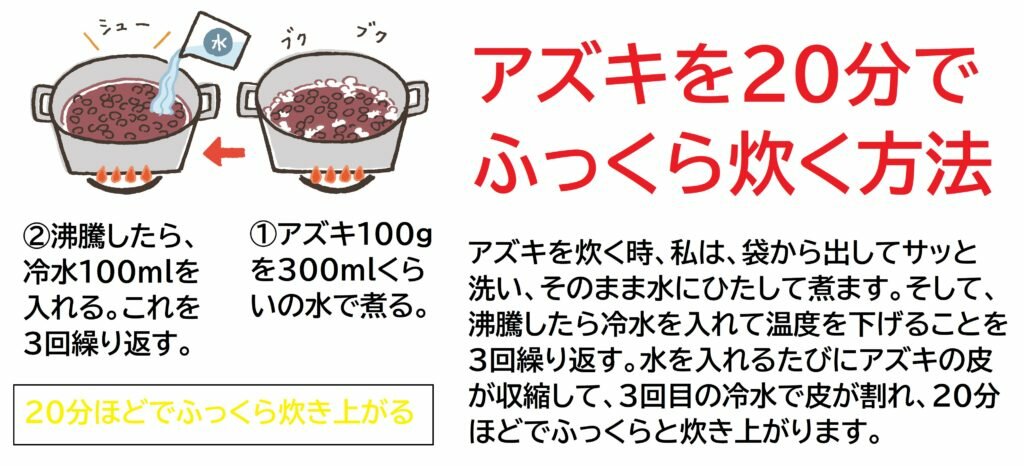

①鍋に鍋にアズキと水300㎖を入れ沸騰させ、5分ほどゆでたら、エグみを抜くためザルにあける。一晩アズキを水に浸してからゆでると、より抜けやすい

②鍋にアズキを戻し、水300㎖を入れ沸騰させたら、弱火にして40~60分煮つめ、アズキを柔らかくする。水が蒸発しないよう、必要なら水を足す

③柔らかくなったアズキをジッパー付きの袋に入れ、ベチャッとした、あんこのような感触になるまでもみつぶす

④ほぐした糀を加え、アズキともみ混ぜる。まんべんなく混ざるとマッシュポテトのような感触に。パサパサ感が気になる人は湯を大さじ1入れる

⑤袋の空気を抜き、密封する

⑥炊飯器に、60度くらいの湯を、⑤の袋がじゅうぶんつかるくらい入れる。「熱くて指が入れられないギリギリの温度」が目安。その後、袋を入れる

⑦炊飯器を保温モードにしたら、蓋は閉めず、濡れふきんをかけて、8時間置き発酵させる。発酵させるとあんこの水気が増す

⑧取り出した袋を、氷水で10分急冷する。急冷後は冷蔵庫で保存し、1~2週間で食べきる。袋のまま保存しても容器に移してもよい

シミ・シワ・便秘・精神不安に効く!砂糖ゼロでも甘くておいしい「発酵あんこ」

管理栄養士・認定心理士・「食心のアトリエ」主宰 高山益実

砂糖なしと気づかないほど甘くて栄養満点

「あんこ」というと、砂糖が多い印象をお持ちのかたが多いのではないでしょうか。血糖値や肥満を気にして、控えているかたもいるかと思います。

そんなかたにもお勧めできるのが、砂糖を使わず、糀で甘味を出す「発酵あんこ」です。

私は「食とアートで、体と心を整えること」を柱に活動しています。料理教室で、発酵あんこの作り方を教えたら大反響! 甘くておいしいばかりか、体調がよくなったという声が続出しています。

発酵あんこが、砂糖を使わず甘いのは、理由があります。

糀の菌が作り出す「酵素」の働きで、アズキのでんぷんが分解され、ブドウ糖になるので、発酵あんこはほんのり甘いのです。

発酵あんこを食べたかたからは、「砂糖なしと気づかなかった」「胸やけしない」「簡単にできて保存できるのがうれしい」「日がたつにつれ味がまろやかになる」といった声をいただいています。

あんこには砂糖が多く使われているので、罪悪感を持ちながら食べている人も多いかと思います。

しかし、「発酵あんこ」なら、そんな心配もいりません。

お伝えしたように、糀には、でんぷんやたんぱく質を分解する酵素が、100種類以上も含まれています。そのため、発酵あんこなら、アズキをそのまま食べるよりも、アズキの栄養を、しっかり吸収できます。

糀自体にも、ビタミンB群やオリゴ糖、アミノ酸など、脳と腸に必要なほとんどの栄養素が含まれているので、発酵あんこには精神安定効果も期待できます。

肌がきれいと言われる!妊婦さんも便秘しらず

私が、発酵あんこなど糀の発酵食に心をひかれたのは、6~7年前の“塩糀ブーム”がきっかけでした。

楽しみに市販の塩糀を食べてみたのですが、残念ながら私が期待した味ではありませんでした。そこで「おいしい糀調味料を自作できないかな」と考えるようになったのです。

糀とご飯で作る甘酒をもとに、塩糀、糀などを作ってみたところ、他の調味料がいらなくなるほどのおいしさにビックリ! それから、糀を使った調味料や発酵食への関心が広がっていきました。

糀を生活に取り入れてしばらくたった頃、体の不調をほとんど感じなくなったことに気がつきました。

私も家族もカゼをひかなくなり、予防接種を受けなくても、インフルエンザにかからなくなりました。

分解力の強い糀ですから、体の毒素も分解してくれて、免疫力が上がったのかもしれません。

料理教室に通っている妊婦さんは「糀を取るようになり、便秘や肌荒れがなくなった」と喜んでいます。

また、私は化粧をほどんどしませんが「肌がきれい」とよく言われます。目立つシワもありません。そういえば、そばかすも薄くなってきています。

更年期世代ですが、気になる症状もなく、元気に過ごしています。

罪悪感を持たず甘いものを楽しめる

私はもともと、介護老人施設や透析クリニックで管理栄養士をしていました。そのときに「食べ物が偏ると、考え方が偏りやすい」と気づき、食と心の関係に関心を持つようになりました。たとえば、甘いものばかり食べて、カルシウムが不足すると、イライラしやすくなります。栄養素をバランスよく取ることが、心の安定につながるのです。

一方、病気を治すために「これもダメ、あれもダメ」と食べ物を制限するのは、患者さんにとってストレスになります。禁止するのでなく、「ここまでは食べていいですよ」という適量を示すと、患者さんは「前の病院ではダメと言われたのに、食べていいんですね」と安心されます。

人間にとって食べる喜びはたいせつなものです。ストレスを感じず、食事を楽しみながら、必要な栄養素をバランスよく取るために、「発酵あんこ」を始め、糀の発酵食はとても役立ちます。

発酵あんこは思わず笑いが出るほどおいしく薬の副作用が抜けるほど解毒力も抜群

発酵生活研究家 栗生隆子

アズキの解毒力を実体験!体から薬が抜けたとわかった

私は現在、発酵生活研究家として元気に活動していますが、発酵に興味を持ったのは、過敏性腸症候群で20年近くもの間、苦しんでいたのがきっかけでした。

何を食べてもを下痢してしまうので、下痢止めを飲み続ける毎日。しかし、薬に含まれる抗生物質によって、腸内の菌が死んでしまい、ますます腸の働きが悪くなるという悪循環を繰り返していました。

下痢が続くと、お腹がからっぽで栄養を吸収できないので、毎日フラフラです。家からも出られず、「こんな生活がいつまで続くのだろう」と絶望でいっぱいの日々でした。

そんなとき、体をなんとか治そうとの勉強を始め、出会ったのが発酵食でした。

さらに、養生食のなかでも、解毒作用があるアズキと玄米を一緒に炊く「酵素玄米」、アズキとカボチャを煮る「アズキカボチャ」の2つが、なぜかとても気になったのです。

それまでアズキと言えば、赤飯やぜんざい、和菓子くらいしか使い道が思い浮かばず、普段の食事に使う発想はありませんでした。

さっそく酵素玄米とアズキカボチャを作って食べてみると、おいしくて、腸が喜んでいる感覚があり、下痢もしません。栄養も取れるようになり、それから半年間、酵素玄米とアズキカボチャを、毎日作って食べ続けました。

しかし、ある日、これらがピタッと喉を通らなくなりました。「もう取らなくてもだいじょうぶ」という声が、体から聞こえたようでした。

ちょうどそのとき、「体に残っていた薬の副作用が抜けた」という感覚がありました。下痢止めはもう飲んでいませんでしたが、むくみやだるさといった薬の副作用はずっと感じていたのです。

副作用がアズキの解毒作用で排出されたのか、それ以来、私はさらに元気を取り戻していきました。

それからは、体が欲しているときだけ、酵素玄米とアズキカボチャを作るようにして、体の解毒に役立てています。

発酵あんこを食べた瞬間やさしい甘さに笑いが出た!

ぜんざいや和菓子など、アズキはお砂糖といっしょに、甘いものによく使われます。私も甘いものは好きですが、お砂糖をたくさん使っているものを食べると、胃腸の調子が悪くなっていました。

病気でお砂糖を取りすぎてはいけない人や、太りたくない人にも、「解毒作用のあるアズキは取りたいけれど、お砂糖が気になる」というかたがいらっしゃると思います。

そんな皆さんにぴったりなのが、私もハマってしまった、お砂糖が入っていない「発酵あんこ」です。

作り方は、柔らかく炊いたアズキ、糀、水を混ぜて、炊飯器の保温モードで発酵させるだけ。

やさしい甘さに糀の力を感じ、私は食べた瞬間、「ホントにコレすごい!」と笑いが出たほどでした。

糀の菌が栄養素をしっかり分解してくれるので、お砂糖入りのあんこより、消化しやすくなっています。胃腸が弱いかたでも、食べやすいと思います。

アズキを炊くときに、エグみを取るために「ゆでこぼし」をする人が多いと思います。ただ、何度もゆでこぼしをすると、栄養素やうまみが外に流れてしまいます。

「発酵あんこ」は作って2日目、3日目と時間がたつにつれ熟成され、エグみも取れていくので、何度もゆでこぼしをしなくてもおいしく、アズキの栄養素を丸ごといただけるのも魅力です。エグみが気になるときは、一度ゆでこぼしをするといいでしょう。

おはぎなど和菓子のあんこにしたり、栗きんとんのような感覚でおかずにも使えます。冷蔵庫で1週間ほど保存でき、冷凍保存もできるので、作り置きにもお勧めです。

解毒作用とやさしいおいしさを兼ね備えた「発酵あんこ」に出会えたおかげで、発酵食の楽しみがまたひとつ増えました。甘いものを制限しているかたも、「発酵あんこ」があれば、ストレスのない食生活を楽しめるのではないでしょうか。

発酵あんこは整腸作用が倍増!アトピー、じんましん、慢性痛を改善・予防する

内科医・味噌ソムリエ・メディカルフード研究家 関由佳

発酵食品でアレルギーが軒並み改善

私は、学生の頃から、「人はなぜ病気になるのか」という「予防医学」に興味を抱いていました。

また、昔から料理が好きだったので、「どんなものを食べたら病気にならず、健康でいられるのか」という点にも関心がありました。

しかし、残念なことに、医学部では栄養学の授業はありません。このまま医師になるのか、それとも料理人になるべきか、真剣に悩んだこともあります。

けっきょく、卒業後は大学病院の糖尿病科に入り、薬を使わず、食事や栄養面から、糖尿病など生活習慣病を治していこうと決めました。

しかし、投薬が中心の大学病院では、すぐに限界がやってきました。

3年後、私は糖尿病専門のクリニックに移り、食事指導を中心にした治療に、ようやく取り組むことができました。

そこで確信したのは、健康にとって、食事は基礎中の基礎だということです。食べ物を変えた人は、血糖値などのデータも確実に改善していきますが、変えない人にはさらに薬が必要になりました。

ただ、中には食事を変えても、症状が変わらない患者さんがいました。アトピー性皮膚炎、じんましん、慢性的な痛みといった、アレルギー性疾患の患者さんです。サプリメントで栄養を補っていただいても、成果はあがりませんでした。

こうした患者さんに共通していたのが、便秘や下痢といった排便の不調です。つまり、腸の状態が悪いということです。

食事を変えても、腸の状態が悪ければ、食事から栄養を消化吸収できません。消化力が落ちていると未消化物も生まれやすくなります。未消化物は、炎症の原因となり、アレルギー反応につながります。

そこで私は、患者さんの腸内環境の改善に取り組み始めました。目をつけたのが、腸を整える「発酵食品」です。アレルギー反応を起こしやすい食べ物を減らしつつ、発酵食品を取るよう患者さんに指導し始めました。すると、アレルギー性疾患が、軒並み改善していったのです。

食のたいせつさを改めて実感した私は、料理や栄養の知識を深めたいと思い、ニューヨークの料理専門学校に留学し、調理技術と栄養学を勉強しました。

このとき、初めて味噌を手作りしたのですが、それが大成功! それ以来、ますます発酵食品に、特に味噌を始めとする「発酵豆」の世界にのめり込んでいきました。

発酵豆で10㎏やせた!中性脂肪が減った!

今回紹介する「発酵あんこ」も、発酵豆のひとつで、すばらしい利用法だと思います。

発酵あんこの魅力は、それが「シンバオイティクス」であることです。

シンバイオティクスとは、腸の善玉菌を増やすなど、人体によい影響を与える有用菌と、そうした菌のエサになる、食物繊維やオリゴ糖などをいっしょに取ることです。有用菌の整腸作用をより高められる方法として、注目されています。

発酵あんこは、糀に含まれる有用菌や、菌が作り出すオリゴ糖、アズキに含まれる豊富な食物繊維をいっしょに取ることができる、シンバイオティクスの好例です。

お勧めは、発酵あんこをヨーグルトと食べること。糀の有用菌に、ヨーグルトの乳酸菌が加われば、腸内環境が整っていくはずです。

発酵あんこは、糀の力で自然な甘みが作り出されています。糖分には変わりなく過食は禁物ですが、甘さは控えめで、アズキの食物繊維に血糖値の上昇を抑える働きがあるので、血糖値や体重の心配をすることなく、安心して甘味を楽しめます。

私自身、発酵豆を毎日食べています。便通が改善して、肌ツヤもよくなりました。周りでは、発酵豆を生活に取り入れてから、10㎏やせたかたもいます。中性脂肪やコレステロールの数値が正常になったり、脂肪肝が改善した例もあります。

毎日の食卓に、発酵あんこなどの発酵豆があれば、確実に体は変わるはず。まずは手軽に作れる発酵あんこを試してはいかがでしょうか。

発酵あんこは病気や老化を防ぐ特効成分の宝庫で糖尿病、肝炎、肥満を撃退

帯広畜産大学人間科学研究部門教授 小嶋道之

アズキには病気や老化を撃退する成分がいっぱい!

私は、北海道帯広市にある帯畜で、長年にわたって豆類の健康成分について、研究を続けてきました。もちろん、アズキもそのひとつです。

アズキといえば、日本ではなじみ深い食材ですが、意外なことに栽培しているのは、世界を見渡しても日本と中国だけです。

現在の日本では、生産量の4分の3を北海道が占め、全国的に見て、北海道十勝ブランドとして有名な農作物のひとつです。

十勝のアズキは、日本の伝統的な食文化の歴史に欠かすことができない食材になっています。その伝統的な食文化とは和菓子です。アズキといえば、あんこを思い浮かべる人が多いと思います。和菓子は、京都を中心に各地で発展してきた、日本を代表する食文化です。

この食文化に、生産地の限られたアズキが関わっているなんて、おもしろいと思いませんか?

アズキの魅力にとりつかれた私が、その歴史や健康効果の研究を始めてから、もう30年になります。実際に、アズキの研究を進めていくと、その高い健康効果に驚かされてばかりでした。

アズキに含まれる代表的な健康成分のひとつが「ポリフェノール」です。ポリフェノールは、植物に多く含まれる色素成分のひとつです。アズキの赤紫色は、主にポリフェノールによるものです。

ポリフェノールは、細胞や遺伝子を傷つけて、病気や老化の原因になる「活性酸素」と戦ってくれる(抗酸化作用)、ありがたい成分です。

アズキは、このポリフェノールの含有量が、豆類の中でもトップクラスで、クロダイズ(黒豆)と比べて約2・3倍も含まれています。

ポリフェノールの働きは、活性酸素を撃退してくれるだけではありません。他にも、健康に役立つ、多くの効能があります。

私たちは実際に、マウスを用いて、アズキに含まれるポリフェノール(アズキポリフェノール)の働きを調べました。

すると、抗酸化作用のほかにも、次に挙げる効果を確認できました。

❶血糖値の上昇を抑える

❷体重増加を抑える

❸肝臓を保護する

❹ 血液中のコレステロールの上昇を抑える

❺腫瘍の増殖を抑える

ここでは、気にしているかたも多い、アズキポリフェノールの❶血糖値の上昇を抑える働きについて説明しましょう。

アズキを食べたら血糖値スパイクを抑えられた

実験では、マウスにアズキポリフェノールを与え、その30分後にショ糖(砂糖の主成分)を与えて、マウスの血糖値を測定しました。

すると、すべてのマウス群で、血糖値の上昇が抑えられたのです。

血糖値が上昇するしくみを簡単に説明します。ショ糖は体に入ると、体内の消化酵素でブドウ糖などに分解されます。ブドウ糖が小腸で吸収されて血液中に入ると、血糖(ブドウ糖)の数値が上がります。

私は、アズキポリフェノールが、糖を分解する消化酵素の働きを抑えるのではないかと考えています。

糖が分解されにくくなれば、ブドウ糖の吸収が抑えられるので、血糖値の急上昇を防げるわけです。

近年の研究で、食後の血糖値の急上昇(血糖値スパイク)が、動脈硬化や肥満を進行させ、死亡リスクを高めることがわかりました。アズキには、血糖値スパイクや体重増加を防ぐ働きを期待できそうです。

砂糖を加えていない「発酵あんこ」は、普通のあんこより糖分が少ないので、大量に摂取しない限り、血糖値や体重のことを気にする必要はほとんどありません。しかも、アズキポリフェノールのおかげで、血糖値が上がりにくくなっています。

以上のように、アズキは、すばらしい健康効果を持っている食材ですが、調理が面倒な印象から、食卓に並ぶ機会が失われつつあります。

それを払拭するためにも、簡単に作れる発酵あんこを、強くお勧めしたいと思います。