糖尿病・高血圧・肌荒れが予防できる!

ヨーロッパには「トマトが赤くなると医者が青くなる」という、古いことわざがあります。

「医者いらずで済んでしまうほど、トマトの健康効果が高い」ということを意味しています(つまり、トマトが実る時期は、医者はもうからず困ってしまうのです)。

このことわざの由来は、トマトの豊富な栄養成分にあります。

まず挙げられるのが、「リコピン」です。これはトマトの赤い色素成分で、強力な抗酸化作用があります。

人間は、ストレスや多量飲酒・喫煙、紫外線を浴びることなどで、体内に活性酸素が発生します。

活性酸素は、細胞内での情報伝達や、細菌・ウイルスの撃退など、体を健康に保つためにとても重要な役割を担っています。一方で、過剰に増えすぎてしまうと、正常な細胞まで傷つけてしまうのです。これを「酸化」といいます。

体が酸化すると、がんや糖尿病、動脈硬化といった生活習慣病やシミ、シワ、肌荒れなどの老化の原因になってしまいます。

リコピンには、体内で発生した活性酸素を取り除き、酸化を抑制してくれる作用がありますから、トマトを食べ、リコピンが血液中に多く含まれるようになると、抗酸化作用が発揮され、先に述べた生活習慣病などの予防につながるのです。

また、リコピンには善玉コレステロール(HDL)を増やす働きや、前立腺がんの進行を抑える作用があることも報告されています。

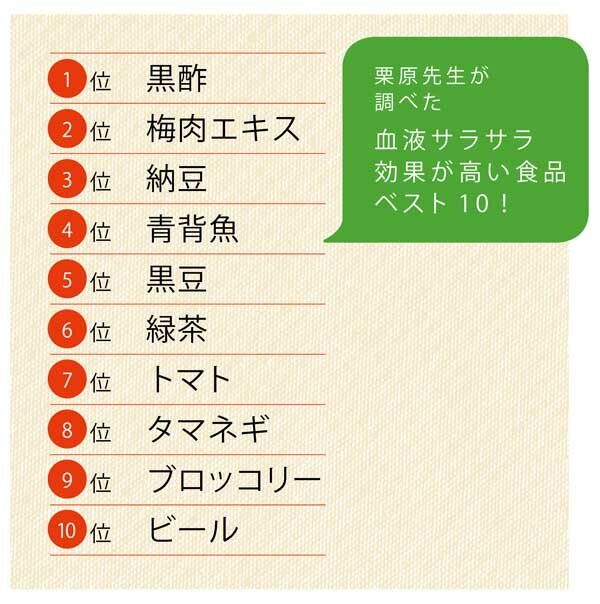

さらに、食品が血流に与える影響について、私が比較実験を行った研究では、トマトは血液をサラサラにする効果が高い食品ベスト10に入りました。

トマトには、リコピン以外にも、抗酸化作用のあるβ-カロテン、ビタミンB群などが含まれています。これらの栄養成分が相乗的に働いて、血流を促してくれます。

別記事で紹介されているケンジさんの体験のように、高血圧が正常値に戻ることもうなずけるのです。

トマト缶は栄養成分が吸収しやすい

先述したトマトの栄養成分は、生のトマトよりホールトマト、つまりトマト缶のほうが、効率よく摂取できます。

リコピンは赤い色素なので、よく熟した真っ赤なトマトに豊富に含まれています。しかし、完熟させると形が崩れやすいことから、流通している生食用のトマトのほとんどは熟していない状態です。

ですから、完熟したトマトを加工して作るトマト缶のほうが、リコピンの含有量が多くなっています。

また、調理する際に、肉類と相性がよい点にも私は注目しています。

肉類は「胸焼けがしてしまう」「硬くて食べにくい」という理由で、特に高齢者から敬遠されやすい傾向にあります。

しかし、ホールトマトの酸味が加わることで、肉類の脂っこさや臭みを軽減できます。さらに、トマト缶で煮込むと、この酸味成分(クエン酸)の影響で、肉類が柔らかく、食べやすくなります。

私は、専門医として生活習慣病の予防を啓蒙する傍ら、「肉類を積極的に食べて、たんぱく質を補給するようにしましょう」と、患者さんたちにお伝えしてきました。

これは「フレイル」対策に重要だからです。

フレイルは、虚弱の意を持つFrailty という英単語の日本語訳で、健康な状態と要介護状態の中間を指しています。この段階で適切な治療を行うと、要介護状態には進まない可能性があります。高齢化が進む日本では、フレイル対策が急務となっているのです。

トマト缶をふだんの食事に取り入れると、自然と肉類を使った料理が増えることも期待できます。こうして、筋肉の材料となるたんぱく質の摂取量が増えれば、フレイルの予防と改善にもつながっていきます。

油といっしょに食べるとなおよし!

シミ、シワ、肌荒れなどの老化予防に役立つ!

栄養成分のリコピンは、脂溶性であることもポイントです。

脂溶性とは、油といっしょに摂取すると、吸収率が高まる成分のこと。ですから、オリーブオイルなどの油で調理したり、脂分がある肉類と合わせたりすると、豊富な栄養成分を効率よく吸収できるのです。

別記事のトマト缶レシピのように、パスタソースなどの定番といえる洋食以外にも、和食や中華、さらにはデザートまでアレンジできる汎用性があることは、栄養を摂取しやすくするという観点から見ても、非常にお勧めの調理法です。