①余った糖が脳のゴミになり認知症を招く(本記事)く

②甘い物の食べ過ぎで脳の機能が狂う

③アルツハイマーを引き起こす4つのメカニズム

④腸の状態が脳に影響する。歯周病菌も脳に炎症を起こす一因

⑤殺菌・整える・育てるの3ステップ! 腸から脳をスッキリ掃除する熊谷式食事術

余った糖が脳のゴミになり認知症を招く

認知症のなかで最も多いタイプのアルツハイマー型認知症(※)は、「脳のゴミ」と呼ばれる「アミロイドβ」というたんぱく質が原因物質だと考えられています。

※脳神経が変性して脳の一部が萎縮していき、記憶や思考能力が障害されていく病気。

各国の製薬会社はこぞってアミロイドβを除去する薬の研究に励み、ついに完成しました。ところが、アミロイドβを取り除いても、認知症の改善にはそれほど役立ってはいないという結果が出ています。

とはいえ、認知症の人の脳にはアミロイドβがシミ状になって多く出現しているのは事実です。ゴミを取っただけでは脳の機能が改善しないということは、ゴミが出現する以前に手を打たなければいけないということだと考えられます。

もともと脳神経外科医だった私は、現在では多くの認知症の患者さんを診るようになり、脳と食事の関係に注目し、脳の栄養障害の治療に取り組むようになりました。

すると、寝たきりだったかたが歩けるようになったり、まったく話ができなかった患者さんが家族や病院スタッフと会話ができるほど回復したりするケースが、次から次へと出てきたのです。

後ほど説明しますが、その経緯でわかってきたのが「必要な栄養分をしっかり脳に入れ、余計なものは脳に入れない」ということが、脳の機能をきちんと働かせるには不可欠だということです。

では、そのためにはどうすればよいか、順番にお話ししましょう。

認知症とは「脳の糖尿病」

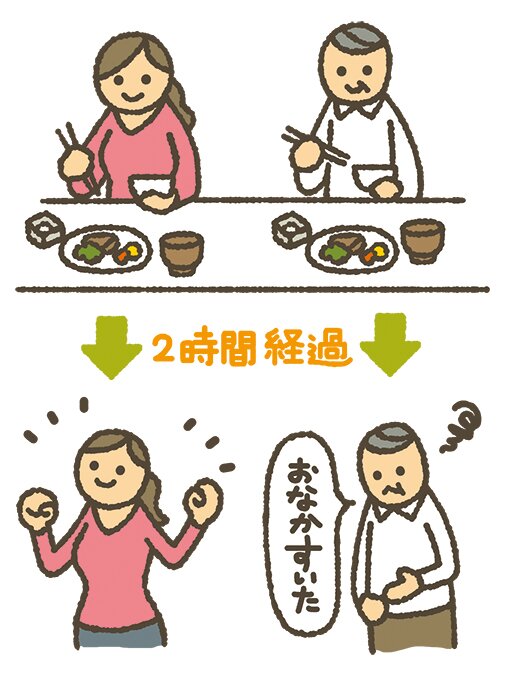

「おなかすいた」「食事まだ?」

アルツハイマー型認知症の人は、食事を終えたそばから食べ物を欲しがることがよくあります。

これは「食べたことを忘れている」というより、本当におなかがすいたと感じているからこその言動だと、私は考えました。そこで、そういった患者さんの血糖値を測ってみたところ、非常に奇妙な結果となったのです。

通常、健康な人の血糖値は、空腹時に最も低くなり、食後から速やかに上昇し、食後2時間かけてゆっくりと正常値に戻っていきます。

ところが、認知症の人の血糖値は、空腹時は正常よりやや高めで、食後2時間後には、空腹時より下がっていました。

私たちは、血糖値が下がったときに空腹感を覚えます。つまり、認知症の人たちは、食後に血糖値が下がるため、空腹感を覚えて「おなかがすいた」と主張していたのです。

このことから、認知症の発症や悪化そのものに「糖」が関与している、と私は考えるようになりました。実際、世界各国のさまざまな研究で、アルツハイマー型認知症と糖尿病には、関係性があることが実証されています。

実は、アルツハイマー型認知症と糖尿病とをつなぐのが、「インスリン」というホルモンになります。

インスリンは、すい臓から分泌されるホルモンの一種で、糖の代謝を調節し、血糖値を一定に保つ働きを持ちます。

インスリンの働きが悪くなって、血中の糖の濃度が常に高い状態になるのが糖尿病ですが、私は、脳でこれが起こると、認知症を発症するのではないかと考えています。つまり、認知症とは「脳の糖尿病」なのです。

(次回②に続きます)